In Italia è crollo dei giovani laureati. Persi in un anno 34.000 neo dottori. E il trend per il futuro è in peggioramento.

di Michele De Sanctis

Crolla il numero dei laureati: il bilancio vede quasi 18mila laureati triennali in meno – il 10 % – e circa 34mila laureati complessivi in meno, cioè l’11,5 % in un solo anno. A diffondere questi dati è il Cineca, il consorzio di università italiane che offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il cd. supercalcolo, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR e, inoltre, progetta e sviluppa sistemi informativi per imprese, sanità e P.A. .

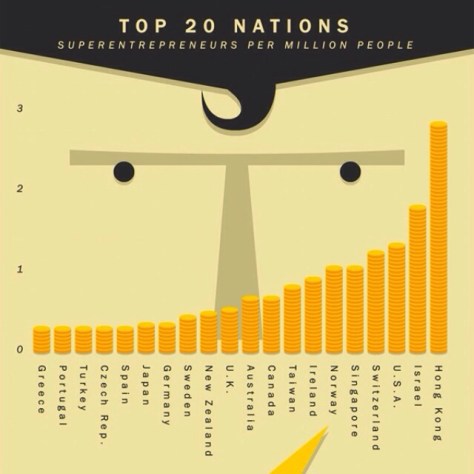

Il calo riguarda soprattutto le donne e l’area più colpita è quella sanitaria, medicina compresa, che accusa un crollo del 16 % sulle lauree brevi e del 13 % sul totale. L’area scientifica, invece, è quella che risente in misura minore di questa flessione: meno 8 %. Oltre alla discrepanza tra settori di studio, come appena accennato, si è resa evidente anche una certa differenza di genere: quasi 12mila laureati triennali in meno sui 18mila totali sono, infatti, donne. Ciò denoterebbe una propensione maggiore da parte del sesso maschile a voler conseguire il tanto agognato titolo di studio, ma è, altresì, conseguenza delle difficoltà che le donne, soprattutto nel meridione, incontrano nel momento in cui si approcciano al mercato del lavoro. L’Italia perde continuamente terreno rispetto agli altri Paesi europei, superata perfino da Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Portogallo. Con il suo 22,4 % di giovani laureati, l’Italia è in coda alla classifica delle 28 nazioni dell’Unione Europea. Ancora più allarmante allo stato attuale è, poi, il distacco con la media del vecchio continente che è al suo massimo storico dal 2002, quando ci separavano solo 10,4 punti, a fronte dei 14 del 2012/2013.

Il nostro Paese, così, rischia di perdere terreno rispetto ai partner europei per quota di 30/34enni laureati, obiettivo principale della strategia Education and Training 2020, che mira a trasformare l’economia europea nella più competitiva e dinamica del mondo, poiché basata sulla conoscenza, e in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e, contestualmente, una maggiore coesione sociale. Come ho già scritto lo scorso 15 febbraio, ET 2020 è obiettivo irrinunciabile, vista l’emergenza rappresentata dalle attuali dinamiche del mercato del lavoro.

Se analizziamo i dati dei nostri partner, per esempio, scopriamo che in Francia la percentuale di 30/34enni in possesso della laurea è pari al 44 %, cioè oltre 20 punti in più rispetto a noi. In Germania si attestano intorno al 33,1 %, oltre un punto in più rispetto all’anno precedente. L’Italia procede, invece, a rilento: appena 0,7 punti in più in un anno. Mentre nel Regno Unito si viaggia sull’invidiabile quota del 47,1 %.

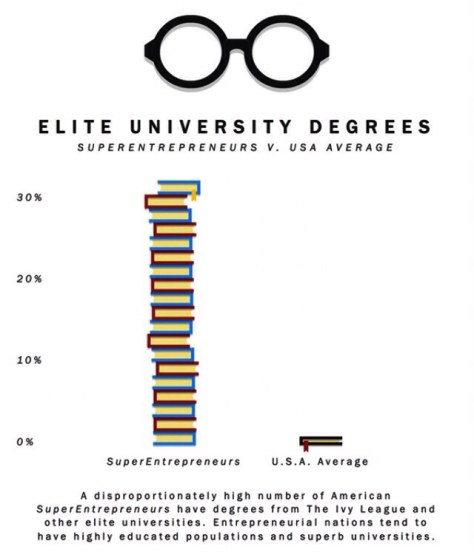

E in futuro, visto il crollo degli immatricolati degli ultimi anni, il solco con gli altri Stati europei potrebbe diventare addirittura incolmabile. Gli studenti, ormai da tempo, chiedono di cancellare il numero chiuso in ingresso e di mettere in cantiere interventi concreti sul fronte del diritto allo studio. Il nostro Paese, infatti, è stato penalizzato dalle pessime politiche in materia di istruzione e formazione degli ultimi vent’anni, dalla famigerata scuola ‘delle tre i’ col ministro Moratti e il premier Berlusconi fino alla disastrosa riforma Gelmini, la quale, con la sua teoria sul tunnel di neutrini che partiva dal Gran Sasso per arrivare a Ginevra, ha solo rappresentato la scuola dell’unica ‘i’ possibile all’epoca del ‘bunga bunga’, quella dell’ignoranza. La crisi, poi, ha introdotto un concetto perverso, veicolato dal peggior populismo di sempre, che si fa strada tra i più disperati di noi, tra chi ha rinunciato a credere in un futuro migliore: quello che la laurea non serva a nulla perché costa soldi e non porta pane a casa. Un concetto che al nord, quando la Lega spopolava, aveva già attecchito qualche anno fa. Lavorare e guadagnare subito. Efficace, nel breve periodo, ma fondamentalmente sbagliato. Lavorare senza aver studiato, senza quindi un particolare tipo di specializzazione, ha, infatti, reso vulnerabile un’intera classe di lavoratori, manodopera non qualificata, che con l’arrivo della crisi è rimasta priva di lavoro e per lo più incapace di ‘riciclarsi’.

A dimostrazione di quanto affermo, ci sono i dati diffusi da AlmaLaurea lo scorso 10 marzo, che evidenziano come ad essere più colpiti, in questi tempi di recessione, siano proprio i giovani sprovvisti di titoli accademici: tra il 2007 e il 2013 il differenziale tra tasso di disoccupazione dei neolaureati e neodiplomati è passato dal 2,6 % all’11,9. La laurea, quindi, anche se destinata a ‘rendere’ nel medio periodo, piuttosto che nel breve, è ancora un importante strumento nella ricerca di un lavoro.

C’è chi è convinto che con i libri non si mangia, la gente ha fame, si dice. Vero, ma non leggere e non studiare, diversamente, neppure aiuta a trovare lavoro prima. Se non Italia all’estero: sono stati circa 68.000 gli italiani che nel 2012 si sono trasferiti fuori dai confini del belpaese, in posti dove, peraltro, i lavori migliori non sono certo destinati agli individui meno qualificati.

Non si possono trascurare questi dati così preoccupanti. L’istruzione d’ogni ordine e grado è una priorità. Sempre. E poi è anche una questione di dignità personale. Qualsiasi sacrificio vale la pena per l’istruzione. Un solo euro dedicato alla formazione vale più di un lingotto d’oro ed è l’investimento migliore che si possa fare. Vale per lo Stato come per i cittadini.

La lettura rende l’uomo completo, diceva Bacon. La capacità di ragionare con la propria testa, di avere gli strumenti per farlo non ha davvero prezzo e un Paese che rinuncia alla propria conoscenza è un Paese che ha deciso di morire.